Giovanna Ninni

Essere in crisi

Sullo svilimento, nel linguaggio quotidiano, di una fondamentale esperienza psicologica

Da Miopia n.9, maggio 1991

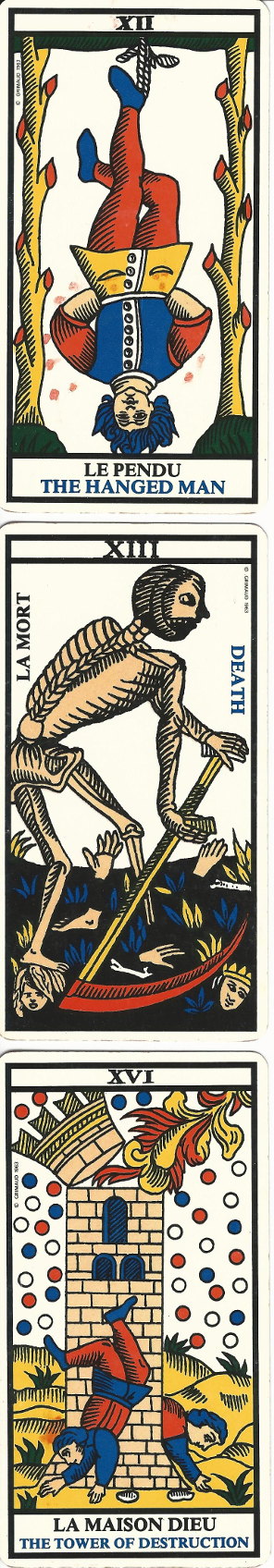

tre immagini dei Tarocchi che, al di là di una connotazione immediatamente negativa, sono spesso interpretati nella divinazione come annunci fruttuosi di “crisi”.

Sentirsi in crisi è un accadimento esistenziale che pochi, oggi, sono disposti ad accettare nella propria vita. Poiché lo si è sperimentato prevalentemente durante l'adolescenza o la prima giovinezza, si preferisce considerarlo un fenomeno generazionale, legato ad un'età in cui “fisiologicamente” ci si ritrova ad un bivio, combattuti tra una vecchia e una nuova identità, e costretti a delle scelte decisive. Al massimo ci si rassegna a metterlo in preventivo per quell'altra “età di passaggio” che segnerà la fine della nostra vita “feconda”, in senso sia produttivo che riproduttivo, e nella quale tutti bene o male devono affrontare qualche burrasca interiore con conseguente aggiustamento di rotta.

Ma una volta raggiunta, magari a prezzo di grossi sacrifici, una certa stabilità fatta di riferimenti comodi e sicuri, materiali quanto culturali e affettivi, pochi hanno voglia di rischiare tutto questo per quell'avventura dello spirito (e molto spesso anche del corpo) che possiamo definire con il nome di crisi (1).

Anche perché sappiamo bene di che cosa erano fatti i momenti di crisi della nostra adolescenza, ma non abbiamo le idee altrettanto chiare su cosa potrebbe significare per noi, oggi, un tale sconvolgimento.

Anzi, rivedere nei nostri figli “quei” sintomi e “quei” tipici atteggiamenti che hanno caratterizzato le nostre crisi adolescenziali, può darci qualche momento di nostalgico orgoglio.

E' stato duro, certamente, sentirsi così completamente a terra da non saper dove sbattere la testa, dover mettere in discussione tutto e tutti, padre e madre quanto dio e la politica. Ma eravamo vivi, pieni di possibilità infinite di scelta nonostante tutto, e se anche qualcuno non ne è venuto fuori in modo dignitoso, preferendo annullare nella droga o nel perbenismo più squallido la propria carica vitale, la maggior parte di noi ne sono usciti fortificati e più maturi per affrontare la vita.

Ma ora, ecco, riteniamo di aver fatto la nostra parte una volta per sempre, di aver ormai dato un assetto stabile alle nostre esistenze e se anche qualcosa non ci piace, anzi molte cose non ci piacciono, evitiamo accuratamente tutto ciò che potrebbe riportarci alla precarietà di una situazione di crisi. Anzi, facciamo proprio di tutto per esorcizzarne il fantasma, attribuendo questo nome a scelte sempre più banali e insignificanti: dichiariamo ogni momento di “essere in crisi” perché non sappiamo decidere quale auto comprare, quale abito mettere per la serata, e così via. Oppure consideriamo sistematicamente in crisi tutto ciò che è collettivo, e come tale impersonale e deresponsabilizzante: sono perennemente in crisi il governo, la scuola, l'intera società. E noi, gli individui, le coscienze?

No, noi non ce la sentiamo più di affrontare il malessere profondo di una crisi vera e propria, di affrontare decisioni che andrebbero a minare le nostre sicurezze (e ipocrisie), a sconvolgere le nostre vite prevedibili e ordinate.

In medicina si definisce “crisi” il momento culminante della malattia, quello in cui l'organismo del malato “prende la decisione” di vivere o morire. E' un momento delicatissimo e fondamentale, il “momento della verità”. Di solito di breve durata, ma così decisivo da richiedere la concentrazione di ogni energia vitale. Tradurlo nella nostra vita significherebbe accettare di essere “malati”, significherebbe guardare in faccia la realtà della nostra esistenza, spesso insoddisfacente e fallimentare nonostante l'auto di grossa cilindrata, il lavoro sicuro e la casa di proprietà, nonostante l'impegno politico, l'alimentazione alternativa e il “ritorno alla natura”.

Significherebbe una scommessa con il proprio futuro, l'accettazione di una sfida senza poter barare con se stessi.

E così teniamo ben tappati tutti i buchi, ci barrichiamo dietro dogmi, qualunquismi e ideologie (che non sono affatto morte, nonostante l'apparenza) per non lasciare alcuna via d'accesso ad un'esperienza che, proprio perché radicale e profonda, potrebbe farci diventare delle persone nuove.

Il nuovo richiede coraggio e responsabilità, forse un pochino di “follia”, e nella nostra vita comoda e adattata siamo poco propensi ad accettarne la carica dirompente.

E così ci priviamo, con poche eccezioni, di un'esperienza feconda e arricchente, in grado di farci sperimentare nuovi modi di essere e di pensare qualunque sia la nostra età.

Perché la parola “crisi” contiene in sè la prospettiva della luce, per chi accetta di attraversare il buio. In cinese è composta di due segni: uno significa “catastrofe”, e l'altro “speranza”.

Giovanna Ninni

1 – Secondo il vocabolario la parola crisi (che deriva dal greco krìsis = scelta, separazione, giudizio) significa ”profondo turbamento di natura spirituale, morale, religiosa e simili, che comporta scelte e decisioni spesso definitive” (Nuovo Zingarelli).