Gastone Redetti

Chi ha paura di Leonard Woolf?

Quando un uomo diventa “il marito di...”

Miopia n.23, marzo 1995, (estratto).

(Link da pisandocharcos.net)

Virginia Stephen e Leonard Woolf, sposandosi, contrassero un patto profondamente “antimatrimoniale”, ispirato a regole estranee al sistema del matrimonio patriarcale. Fu un matrimonio anomalo anche rispetto ad altri matrimoni e legami, per quanto anticonformisti, che furono stretti nella cerchia dei loro amici.

Che cosa ci fu di particolare, nell’uomo Leonard? Direi, innanzi tutto, lo sviluppo di una specie di attenzione materna per la propria compagna. E poi la subordinazione, vissuta molto tranquillamente, della propria vita alle necessità di Virginia in quanto scrittrice. Ma in fondo sono due cose che vanno di pari passo.

Certo, ogni tanto ci si imbatte in casi di uomini che si prendono cura di una donna o di una famiglia. Però il fenomeno sembra verificarsi solo nelle classi sociali disagiate; inoltre la cura maschile è tardiva, subentra in genere nella seconda metà della vita, di fronte a necessità dolorose, per esempio una lunga malattia della moglie.

Di eccezionale, in Leonard, c’è che la sua disponibilità all’accudimento ci fu sin dall’inizio del matrimonio con Virginia.

È la stessa Virginia Woolf che, in un brano del diario, parla della

«protezione materna che, per qualche motivo, ho sempre desiderato più di tutto dagli altri. È quello che L. [Leonard] mi dà, che Nessa mi dà, e che Vita [...] cerca di darmi»(1).

Della costante attenzione amorosa di Leonard, Virginia dà riconoscimento nelle parole meditatissime dell’ultima lettera, scritta prima del suicidio, che ha un tono alto di verità e che sarebbe difficile intendere semplicemente come un tentativo di consolare il compagno destinato a sopravvivere:

«Carissimo, sento con certezza che sto per impazzire di nuovo. Sento che non possiamo attraversare ancora un altro di quei terribili periodi. E questa volta non ce la farò a riprendermi. Comincio a sentire le voci, non riesco a concentrarmi. Così faccio la cosa che mi sembra migliore. [...] Quello che voglio dirti è che devo a te tutta la felicità che ho avuta nella mia vita. Hai avuto con me un’infinita pazienza, sei stato incredibilmente buono. Voglio dirti che lo sanno tutti. Se qualcuno avesse potuto salvarmi questo qualcuno eri tu. Tutto se ne è andato via da me, tranne la certezza della tua bontà»(2).

L’aspetto di devozione e sostegno di Leonard nei confronti di Virginia sembra essere stato sempre piuttosto evidente nel circolo delle loro amicizie, e fu accettato senza problemi finché Virginia rimase, dal punto di vista letterario e intellettuale, ai margini.

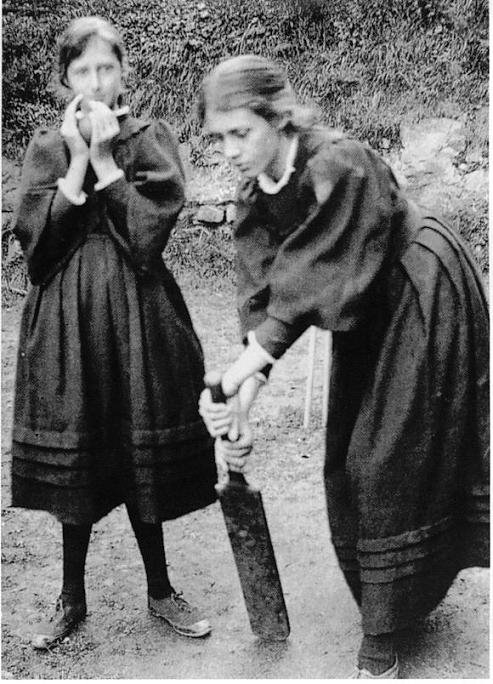

con la sorella Vanessa.

(Link da 3.bp.blogspot.com)

Virginia era una giovane donna intelligente con aspirazione letterarie, benvoluta nel suo gruppo. Era però anche una povera ragazza con gravi problemi di salute, soggetta da tempo a ricorrenti attacchi di malattia mentale, e particolarmente bisognosa di attenzioni e di cure. Che Leonard si sia fatto carico di lei fu certamente un sollievo per la sorella Vanessa e per tutti gli amici del gruppo. Nessuno, sembra, obiettò nulla circa il ruolo di Leonard fino al momento in cui Virginia non divenne “importante”.

Quando Virginia cominciò a emergere, quando il suo valore (che agli occhi di Leonard era stato evidente fin dall’inizio) si fece evidente per molti e cominciò ad essere riconosciuto socialmente, allora gli amici, per quanto blandamente, si ribellarono. Che la moglie divenisse più importante del marito appariva leggermente comico, o leggermente riprovevole (leggermente perché dopotutto si trattava di un ambiente elitario, di avanguardia culturale).

In alcuni, questi sentimenti furono più accentuati, per esempio in E. Morgan Forster, il celebre scrittore, antico amico di Leonard, e che pure a Virginia era legato da un vincolo di reciproca ammirazione e anche da un affetto, vissuto da entrambi un po’ tortuosamente.

«In un certo senso» scrive Quentin Bell «penso che Forster fosse quasi geloso dell’affetto di Leonard per Virginia. Aveva l’impressione che Woolf fosse sottovalutato dagli amici di Virginia, ed era irritato, al contrario di Leonard, dalla crescente “supremazia” di Virginia, dalla tendenza sempre più diffusa a pensare a lui come al “marito di Virginia”» (3).

Che Virginia “oscurasse” il marito era dunque cosa che poteva avere qualche importanza per gli altri, ma risultava irrilevante sia per Leonard sia per Virginia, che, dal canto suo, viveva con assolutezza e priorità - anche se in modo drammaticamente conflittuale - il proprio rapporto con l’arte.

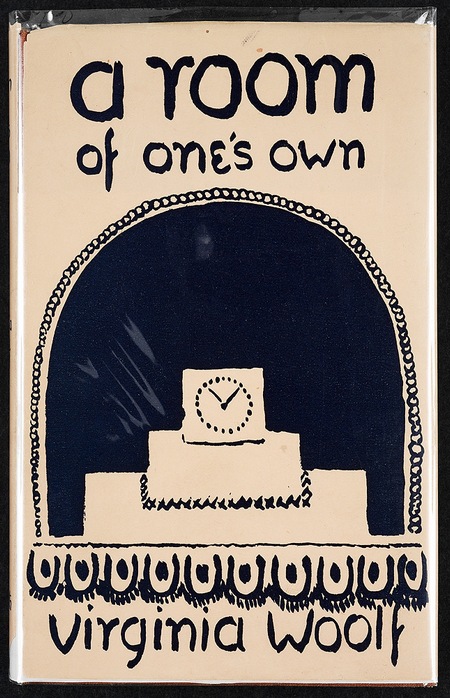

tutta per sé disegnata da

Vanessa per Hogart Press.

(Link da www.mantex.co.uk)

L’attività letteraria, soprattutto di romanziera, richiese infatti a Virginia energie ingenti. L’arte costituì per lei una fonte vitale e irrinunciabile, ma anche qualcosa che la confinò in una regione di grande incertezza esistenziale. Sembra certo, per esempio, che almeno uno degli attacchi più devastanti della sua malattia sia stato strettamente legato alla pubblicazione di uno dei primi romanzi.

Quando un suo lavoro “veniva fuori”, Virginia attraversava regolarmente un periodo di estrema tensione. Estremamente vulnerabile alle critiche negative, non aveva pace finché non era chiaro che il nuovo libro avrebbe avuto buona accoglienza. Secondo Quentin Bell, il successo che a un certo punto Virginia cominciò a raccogliere, ebbe su di lei un effetto terapeutico, tanto da portare a una drastica riduzione dei sintomi del suo male.

Eppure la carriera artistica di Virginia non assomigliò mai, nemmeno da lontano, a una marcia trionfale. I libri pubblicati con successo non risultarono mai dei punti fermi, garanzie. In parte ciò è legato al carattere sperimentale e cangiante della sua scrittura, al timore che ogni ulteriore passo in là potesse essere una caduta letteraria.

L’angoscia che accompagnava l’uscita di ogni romanzo era però legata a timori più profondi. Dietro l’angolo c’era sempre un dubbio radicale, che spesso assumeva forme mostruose e allucinatorie:

«I suoi romanzi» scrive ancora Quentin Bell «erano molto vicini alle sue fantasie più segrete e aveva sempre l’idea che al mondo di fuori potessero sembrare opera di un folle o, peggio ancora, che fossero realmente opera di una mente malata. In fondo a questo suo terrore della spietata derisione del mondo c’era la paura che la sua arte, e quindi lei stessa, fosse una specie di mistificazione, il sogno di un idiota che non interessava a nessuno. Per lei, quindi, una recensione favorevole era più importante di un semplice elogio, rappresentava una specie di certificato di sanità mentale» (4).

È evidente come in Virginia Woolf si manifestasse quella condizione di sradicamento femminile, quel “non avere luogo” che nel pensiero della differenza ha trovato di recente significazione e analisi.

(Link da www.culturamas.es)

Virginia irruppe come scrittrice di innovazione (in certo modo in concorrenza con sperimentalisti di sesso maschile, per esempio Joyce), nella letteratura di una società maschile in cui le donne non possedevano i diritti civili elementari, quali il voto o l’accesso all’istruzione: tanto più la pretesa femminile alla piena esistenza artistica poteva suonare come un delitto di lesa maestà.

Virginia ebbe il successo, ma non entrò in alcuna genealogia, non ottenne mai il posto riservato ai patriarchi. Così nella sua maturità, quando era ormai celebre e autorevole, di fronte alla generazione dei nuovi scrittori inglesi fu riafferrata da tutta l’insicurezza dei suoi esordi:

«Il modo di scrivere di Virginia» così Quentin Bell «non era certamente tale da suscitare l’entusiasmo dei giovani, negli anni Trenta. A molti di loro, Virginia doveva apparire un personaggio spigoloso, remoto e bizzarro, che incuteva forse un po’ di soggezione: una fragile poetessa di mezza età, una Saffo asessuata»(5).

Secondo Bell, l’emergere di questi giovani, nei cui confronti si sentiva spiazzata, costituì un notevole fattore di depressione per Virginia.

È dunque difficile immaginare come, senza il sostegno e l’incoraggiamento di Leonard, senza la sua naturale mancanza di antagonismo, Virginia Woolf avrebbe potuto avere una realizzazione artistica, ed esistere oggi per noi. La sua posizione di donna intellettuale nel patriarcato di quei tempi l’avrebbe forse sopraffatta completamente.

Leonard ebbe una funzione “materna” anche come primo lettore di Virginia. Virginia non gli faceva leggere nulla delle cose in corso di scrittura. Ma Leonard era il primo lettore della stesura definitiva, specialmente dei romanzi. Il parere di Leonard aveva un’importanza enorme, sproporzionata - se vogliamo - rispetto alle sue competenze critiche (6).

sull'edificio in cui Virginia

e Leonard vissero e fondarono

la Hogarth Press.

(Link da upload.wikimedia.org)

Leonard fu anche tra i primi editori di Virginia. La piccola casa editrice, la celebre Hogarth Press, che Leonard e Virginia crearono nei primi anni del loro matrimonio, doveva avere soprattutto una funzione di terapia manuale: stampare, rilegare, fare pacchi per le spedizioni sarebbe servito ad allentare un’eccessiva tensione intellettuale. Ma al di là di questo, è probabile che l’attività autoeditoriale abbia molto contribuito al consolidamento dell’identità di scrittrice di Virginia.

In seguito la Hogart divenne - pur nelle sue modeste dimensioni - importante, uno strumento collaterale per pubblicare cose proprie e per proporre esordienti (tra cui ci fu il poeta Thomas Eliot). Leonard, comunque, non fu il pigmalione di Virginia. Il pigmalione manipola la donna per introdurla nel mercato patriarcale, e in realtà la indebolisce asservendola. Leonard fu un raro caso di uomo che lavorò per rafforzare veramente una donna, perché il suo istinto lo portava a desiderare una donna soggettiva.

Ma riandiamo alla coppia Virginia-Leonard, nel periodo in cui il loro rapporto sta nascendo.

In fondo tutto è chiaro fin dall’inizio. Quello che Leonard sarà poi, è dal principio.

Illuminante, a questo riguardo, è il carteggio tra i due. In una lettera a Virginia, Leonard si accusa dei peggiori difetti:

«Dio, se lo vedo, il rischio di sposare una qualsiasi persona, e certamente uno come me. Sono egoista, geloso, crudele, sensuale, bugiardo e probabilmente peggio ancora».

Spiega poi perché, prima di conoscere Virginia, aveva escluso per sè il matrimonio:

«Ho continuato a ripetermi che non mi sarei mai sposato proprio per questo, soprattutto per questo, perché, credo, mi rendevo conto che non sarei mai riuscito a dominare questi istinti con una donna a me inferiore, e che sarei stato sempre più esasperato dalla sua inferiorità e dalla sua sottomissione... È perché tu non lo sei che il rischio è infinitamente minore» (7).

Leonard si vedeva forse quasi come un mostro? In realtà egli altro non faceva - a mio avviso - che vivere con un “giusto” senso di colpa la sessualità maschile “normale”, in quanto era conscio del contesto di sopraffazione patriarcale in cui la sessualità maschile si esplica. Leonard, ovviamente, non adoperava i concetti e i termini femministi che oggi ci sono familiari (inclusa la parola “patriarcato”); eppure egli sapeva, e gli ripugnava, la normale brutalità degli uomini. Nello stesso tempo egli stesso si riteneva brutale, indegno, perché sensuale di temperamento (8).

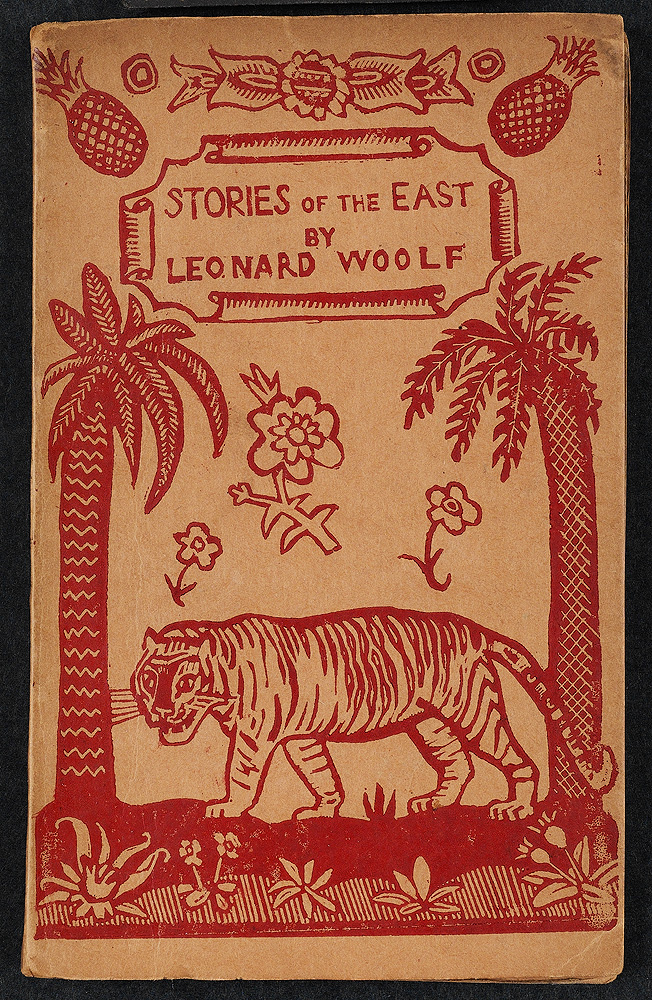

di Leonard Woolf.

(Link da pisandocharcos.net)

Scrivendo a Virginia del proprio lato oscuro, Leonard in un certo senso chiede di essere protetto dalla propria stessa mascolinità affidandosi all’autorità di una donna. Ma il primo significato è che egli riconosce che Virginia gli è almeno pari, che Virginia non è in alcun modo un essere che egli possa considerare inferiore. È invece dotata e potente, e non sarebbe in pericolo con lui, proprio in quanto possiede qualità di «grandezza intelligenza spirito bellezza franchezza».

Accanto a tutto questo c’è la passione fisica. Leonard è un esempio, non molto frequente, di innamoramento maschile totale. Egli ha trovato la donna perfetta, una donna che lo avvince per intelligenza e personalità e che allo stesso tempo lo attrae sessualmente. In Virginia c’è la somma delle attrazioni, ciò che gli uomini raramente sembrano trovare nella vita, o raramente riescono a identificare.

Se mai un rapporto totale si può realizzare, non si realizzò tuttavia nella coppia Virginia-Leonard. L’aspetto passionale non ebbe compimento nel loro matrimonio, che fu pressoché un matrimonio bianco.

Oggi, con il primato attribuito alla sessualità dalla nostra ideologia, può sembrare strano che un tale rapporto si sia sviluppato nell’amore e non in un astioso antagonismo. In tempi più recenti, qualcosa di analogo risulta dalla testimonianza di Carla Lonzi, che nel rapporto amoroso volle una forma di sessualità poco rispondente al desiderio maschile, ottenendo tuttavia, seppure parzialmente, l’amore di un uomo.

Leonard arde di desiderio ed è ansioso di realizzare il suo sogno. Tuttavia l’amore passionale per lui è una proposta, un’istanza, ma non un’esigenza vincolante. C’è una grande delicatezza nelle sue professioni d’amore. Dice di bruciare, anzi di essere dentro “un cerchio di fuoco” (e chiede anzi a Virginia un giudizio obiettivo, a lei che è fuori del cerchio di fuoco). La passione viene dichiarata come ammirazione per la bellezza di Virginia, quasi scusandosene (c’è l’attrazione fisica e anche questo è, “deve” essere importante). Ma nello stesso tempo Leonard, che forse già intuisce una lontananza di Virginia dalla carnalità sessuale, non pone come condizione che la passionalità abbia corso. In una lettera successiva, tormentato dall’idea che in Virginia sia sopravvenuto qualcosa contro di lui, le scrive:

«Dio, la felicità che ho provato a stare con te, e a parlare con te, come l’ho provata talvolta, una mente insieme con l’altra e un’anima accanto all’altra. Capisco abbastanza chiaramente quello che provo per te. Non è soltanto l’amore fisico pur essendoci anche quello naturalmente e io lo tengo nel minimo conto, non è soltanto che io con te sono semplicemente felice...: È che io voglio anche il tuo amore». E poco più avanti: «non vorrei che tu mi sposassi, nonostante tutto il mio amore per te, se pensassi che questo potrebbe arrecarti infelicità» (9).

Virginia oppone una resistenza lucidissima al serrato corteggiamento di Leonard. Chiede tempo, dichiara con precisione che non corrisponde alla passionalità di lui:

«Certe volte penso che se sposassi te potrei avere tutto - e allora, è l’aspetto sessuale che ci divide? Come ti ho detto brutalmente l’altro giorno, non sento per te nessuna attrazione fisica. Ci sono momenti, quando mi hai baciata l’altro giorno, per esempio, in cui ho le sensazioni di un pezzo di pietra. E tuttavia il tuo interesse per me mi soverchia, quasi» (10).

(Link da www.elcultural.es)

Sessualmente non c’è reciprocità e forse non ci potrà mai essere. Virginia chiede di continuare in un rapporto di intima amicizia. E così continuano, anche se in realtà la corte di Leonard rimane pressante e Virginia gli rivela di esserne a volte effettivamente infastidita.

Si fa strada un affetto: Leonard sta diventando per Virginia una figura significativa; ma la situazione per lei diventa difficile, tesa, al punto che le sopravviene una crisi, relativamente leggera, del suo male. Gli amici di Virginia fanno in modo che Leonard stia alla larga per un po’ di tempo. Virginia guarisce e il rapporto riprende.

Leonard - se ancora non lo sapeva - può ora rendersi conto di quanto sia precario l’equilibrio di Virginia. Forse questa piccola crisi ha avuto anche la funzione di mettere Leonard di fronte alla reale portata delle difficoltà.

Quentin Bell, riferendo di una crisi ben più grave in cui Virginia incorse nei primi anni di matrimonio, si chiede se Leonard abbia potuto valutare appieno la gravità del male di Virginia, anche perché la

«malattia mentale di Virginia, come tante altre cose dolorose accadute in quella famiglia, era buttata sul ridere. “Oh, si sa bene che la Capra [soprannome di Virginia] è matta”: una frase pronunciata con tranquilla indifferenza e, con altrettanta indifferenza, dimenticata» (11).

Tra gli Stephen circolava insomma quella tendenza al dileggio che in tante famiglie da una parte serve a sdrammatizzare i conflitti, dall’altra pone pesanti barriere all’amore.

Quentin conclude però che Leonard non si sarebbe tirato indietro comunque, nemmeno se il male di Virginia gli fosse stato prospettato in modo più deciso e più crudo.

Dopo le nozze, le difficoltà sessuali vengono confermate. Dal viaggio di nozze, trascorso in letture forsennate di romanzi in reciproca passione intellettuale, Virginia scrive a un’amica:

«A parte un costante buon umore (Leonard non leggerà questa lettera), dovuto al fatto che ogni mio scatto d’ira trova subito sfogo su mio marito, potrei essere ancora la signorina Stephen» (12).

Eppure è nato un sodalizio destinato a durare tutta la vita.

Gastone Redetti

Note

1) Citato in Quentin Bell, Virginia Woolf, Garzanti, 1974, pag.385.

2) Ibidem, pag.522.

3) Ibidem, pag.405.

4) Ibidem, pag.274-275.

5) Ibidem, pag.471.

6) È il caso di ricordare come i giudizi di Leonard fossero quasi sempre altamente positivi: praticamente ogni opera di Virginia - nel suo giudizio - di volta in volta superava la precedente. L’unica vera stroncatura riguardò la biografia - curata da Virginia - di Roger Fry, un comune amico legato al gruppo di Bloomsbury, scomparso precocemente; ma qui persino Virginia riuscì a discernere nelle parole del marito motivi di gelosia personale nei confronti del defunto Fry. Risulta comunque che il pieno apprezzamento di Leonard fosse quasi sempre del tutto sincero. Quentin Bell riferisce come, nel caso del romanzo The Years (del 1936), Leonard provò una delusione che scelse di non manifestare, in quanto Virginia, spossata dal lunghissimo lavoro richiestole The Years, attraversava un momento difficilissimo. Virginia, del resto - come apprendiamo anche dal suo diario - era la prima a rendersi conto della non piena attendibilità critica di Leonard. Nonostante tale ambiguità, dovuta proprio al ruolo “materno” di Leonard, per Virginia l’accoglienza dei suoi romanzi da parte di Leonard era vitale. Senza quell’accoglienza, quell’accettazione elementare, Virginia non avrebbe avuto la forza del successivo uscir fuori.

7) Ibidem, pag.230.

8) Pensare di essere indegni per il fatto di essere sessuati, è naturalmente un errore di valutazione che si impara a correggere: il male non sta nell’essere sessuati, ma nella struttura patriarcale in cui si è immersi e di cui volenti o nolenti si è parte, e che tuttavia è così difficile, per un maschio, “vedere”. Così un maschio, che per qualche motivo non riesca a identificarsi con il ruolo proposto per il suo sesso, tende a introiettare in sè, ad ascrivere a sè l’orrore del normale rapporto tra i sessi in una società patriarcale.

9) Ibidem, pag.234.

10) Ibidem, pag.235.

11) Ibidem, pag.263.

12) Ibidem, pag.247

Cenni biografici

Leonard Woolf e Virginia Stephen avevano in comune - da molto prima del loro matrimonio - amicizie e legami intellettuali. Leonard aveva fatto parte a Cambridge della cerchia studentesca frequentata da Thoby, il fratello di Virginia che fu per le due sorelle Stephen un importante tramite con il mondo culturale maschile, a quei tempi inaccessibile alle donne (Vanessa e Virginia avevano ricevuto un’istruzione privata).

Il trasloco delle sorelle e dei fratelli Stephen - dopo la morte del padre Leslie - nella famosa casa di Gordon Square, nel quartiere di Bloomsbury, fu una nuova occasione di aggregazione per la vecchia cerchia: intorno al “gruppo di Bloomsbury”, gravitarono diversi intellettuali di spicco, alcuni dei quali avrebbero avuto in seguito fama internazionale, come Keynes (l’economista che inventò la teoria del welfare state) e lo scrittore E. Morgan Forster.

Leonard Woolf lasciò Londra per l’India - dove svolse servizio come funzionario dell’impero britannico - nel 1905, subito dopo il trasferimento degli Stephen a Bloomsbury. Fu di nuovo a Londra - in licenza - nel 1911. La sua diversità fu così sottolineata da Vanessa: «vivendo in luoghi primitivi mi sembra che abbia acquistato una visione generale più interessante di moltissimi esponenti del “giro”, i quali raramente producono qualcosa di molto nuovo e originale».

Leonard frequentò le sorelle Stephen e in breve si innamorò di Virginia e si dichiarò. In attesa di una decisione di Virginia, che fu a lungo molto indecisa sul da farsi, prolungò la licenza e si dimise dal suo incarico indiano prima ancora che Virginia si fosse impegnata.

Il matrimonio fu celebrato nel 1912. Una parte preponderante della vita di Leonard, nel trentennio seguente, sarà spesa nel prendersi cura di Virginia. Un compito difficile, naturalmente, per la parte che ebbe la malattia di Virginia, e che Leonard affrontò con coraggio, anche in periodi in cui - come attesta Quentin Bell - egli stesso fu quasi allo stremo delle forze.