Gastone Redetti

Il fascino del corpo femminile

Da Miopia n.38, settebre 2001 - Numero monotematico CUORI DI CARTA,

Estratto, illustrazioni aggiornate

Una dea su carta

Eleonora Chiti,

da Leggere Donna

Frequentavo le scuole medie. Una mattina, mentre attendevamo l’apertura dei portoni, un ragazzo del liceo attiguo mi si avvicinò e senza preamboli aprì davanti ai miei occhi la pagina di una rivista in cui campeggiava la fotografia di una donna nuda, molto bella, opulenta, fotografata di fronte, in piedi tra la vegetazione di un bosco. Avvampai e rimasi senza fiato. Ricordo l’espressione di soddisfazione dello sconosciuto compagno mentre ripiegava il suo foglio e si defilava.

La corruzione sessuale maschile

Quel piccolo episodio potrebbe essere definito come un atto di corruzione per mezzo di un’immagine pornografica. Tuttavia credo che né il concetto di corruzione né quello di pornografia esauriscano il significato di quanto accaduto.

Per corruzione intendo il coinvolgimento precoce e massiccio del maschio in una cultura sessuale e in un repertorio ideologico che precedono di gran lunga i rapporti reali con l’altro sesso, e li condizionano poi più o meno pesantemente.

La natura e la stessa esistenza di questa cultura sessuale maschile sono spesso rimosse.

In passato si favoleggiava di donne fatali, peccaminose, pericolose per l’innocenza dei giovani maschi e responsabili, appunto, della loro “corruzione”. Eppure l’iniziazione maschile avviene normalmente attraverso uno scambio da maschio a maschio, soprattutto tra coetanei, e consiste nel trasmettere all’inesperto un modello volgare, cinico e aggressivo della sessualità e del rapporto con la donna. In questo, e non nel primo contatto sessuale con la donna, consiste la corruzione, la perdita dell’innocenza, l’eclisse definitiva della dimensione gioiosa e infantile. Corrompere significa educare alla freddezza e alla disaffettività nei rapporti con l’altro sesso; insegnare a oggettivare la donna, a coltivare l’indifferenza, il disprezzo, l’ostilità, sino alla crudeltà e al sadismo. Il linguaggio viene amputato. La tenerezza, la delicatezza, l’empatia vengono bandite da un mondo erotico che è l’opposto dei rapporti amorosi soccorrevoli sognato dalle ragazze. Si potrebbe dire che l’educazione-corruzione dei giovani maschi tende a costruire una sorta di anti-principe azzurro.

E’ essenziale inoltre, nell’educazione del maschio, una moltiplicazione artificiale degli stimoli erotici, una iper-sessualizzazione permanente e compulsiva, che ha come esito un’aggressività di fondo nei rapporti amorosi (Lev Tolstoj ha scritto pagine pregnanti sulla innaturalità dell’iniziazione sessuale maschile) (1).

Tornando all’episodio menzionato, all’epoca ero già stato “corrotto” da bambini un po’ più grandi di me, che all’inizio mi fecero oggetto di molestie genitali e poi mi coinvolsero, come da tradizione, nel loro esibizionismo e in giochi, che, con disagio, accettai (2). L’aspetto più significativo di questi rapporti era mentale e di linguaggio, mediante la trasmissione, ad esempio, di un repertorio di barzellette sessuali giocate su innumerevoli variazioni della storia di Pierino che, indotto in equivoco da qualche reticenza o menzogna degli adulti, si trova a declamare ad alta voce, di solito davanti alla propria madre e a tutto un pubblico pudibondo, le denominazioni “volgari” degli organi sessuali maschili e femminili, nonché degli atti sessuali elementari. Nel ricordo, questo linguaggio associato alla sessualità riemerge grigio, “pesante”, non erotico, e non fa vibrare alcuna emozione positiva. Tale grigiore disaffettivo della volgarità verbale (e grafica) delle barzellette sembra accompagnare sovente l’accesso maschile alla sessualità, la metamorfosi del corpo alla pubertà.

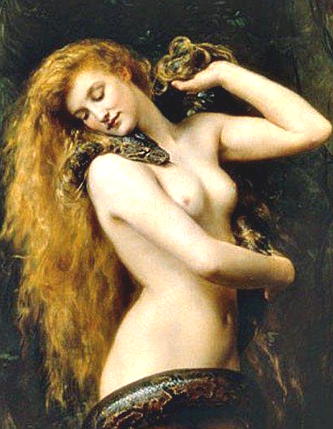

Nell’episodio davanti a scuola, anche il ragazzo che ha ostentato la foto della donna nuda ha esercitato un esibizionismo, ma non esibiva il suo fallo, bensì l’idolo di un’altra potenza, e il suo piacere consisteva nell’osservare su di me gli effetti di tale potenza. Se mi chiedo se anche quell’episodio è stato “corruttore”, devo tutto sommato concludere che no. Casualmente, a quell’immagine di donna erano estranee sovrapposizioni feticistiche o sadiche, nonché segni ed emblemi che suggerissero uno stato di prostituzione-sottomissione. Era un’immagine potente, archetipica, collegata alla natura: una donna in un paesaggio. La mia reazione fu panica, non sessuale in senso stretto.

L’imprintig negativo dell’episodio è legato all’atteggiamento del ragazzo più grande, al suo ghigno, alla voglia di creare disordine, turbamento, e al suo mutismo.

La Dea spiata

Quell’episodio ambivalente, con la potenza autonoma dell’immagine della donna nuda da una parte, e l’impulso non benevolo del ragazzo più grande dall’altra, mi spinge a riparlare di un ambiguo reperto archeologico, già trattato sulle pagine di Miopia (3). Si tratta di un tempietto in miniatura conservato al museo di Eràclion (Creta), che mi sembra possa essere visto come una chiave interpretativa dell’evoluzione del rapporto maschile con una Dea originariamente centrale, e poi a mano a mano depotenziata.

nel museo archeologico

di Eràclion

Il tempietto, che ha la forma di un cesto a sezione circolare, risale al IX secolo a.C.: in tale epoca la civiltà cretese, pur conservando tracce imponenti dell’antica religione della Dea, era ormai fortemente contaminata dalla cultura degli invasori patriarcali. All’interno del tempietto è collocata una dea seduta, nuda, visibile dall’esterno rimuovendo una porticina. Sul tetto stanno le figurette di due uomini che, distesi, sbirciano la dea nel tempio attraverso un piccolo pertugio centrale. Questi due uomini vengono interpretati come “adoratori” dagli archeologi. Che la statuetta all’interno rappresenti una dea, o eventualmente la sua sacerdotessa, sembra fuor di dubbio, poiché l’atteggiamento ieratico (braccia rivolte verso l’alto) è lo stesso di moltissime altre raffigurazioni della Dea, o della sua sacerdotessa, rinvenute a Creta e risalenti a periodi più antichi.

Ciò che Marija Gimbutas scrive a proposito delle antiche rappresentazioni della Dea, cioè che non si tratta di immagini intenzionalmente erotiche o pornografiche, è applicabile anche a questa figura di Dea solenne, potente e solitaria, e che non è certo l’equivalente antico di una moderna pin up. C’è però qui, a rendere la situazione insolita rispetto alle consuete rappresentazioni sacre cretesi, quella strana presenza maschile: due uomini che guardano, ma sarebbe meglio dire spiano, restando letteralmente “fuori” dal luogo sacro. Guardano senza partecipare, apparentemente, al rito.

Come interpretare questa estraneità o comunque marginalità maschile rispetto all’evento sacro? Nel libro Il linguaggio della Dea (4) di Gimbutas sono riprodotte antiche raffigurazioni del coito come unione mistica: la Dea è presente accanto agli amanti come sovrintendente e reggitrice dei misteri sessuali. Anche il maschio è perciò parte integrante del mistero sessuale, e rimane sotto lo sguardo della Dea. Nel caso del tempietto la situazione è diversa: si ha l’inquietante sensazione di un furto maschile della sacralità. Il fatto poi che i maschi siano più di uno suggerisce complicità, un fare gruppo, un separarsi socialmente dal nucleo dell’antica religione femminile.

Si potrebbe immaginare che i due maschi inerpicati sul tettuccio del tempio gradirebbero il possesso di un poster, o magari di un calendario con varie immagini della Dea o della sacerdotessa.

In questa tarda rappresentazione dell’antica Dea minoica pare insomma inserirsi ormai un elemento di voyeurismo: due uomini spiano la Dea nuda, ne carpiscono e ne trattengono l’immagine, senza spendersi partecipando. L’immagine tesaurizzata della Dea si presta a un “uso”, prelude all’erotismo maschile e al depotenziamento della Dea. L’immagine della Dea diventa oggetto di scambio maschile.

La danza di Britney

Ho visto di recente, nello studio di un’amica, una serie di fotografie relative a una performance della cantante inglese Britney Spears. L’amica ha trovato la sequenza su una rivista popolare, e le è talmente piaciuta che l’ha fatta ingrandire e incorniciare. Queste foto mi hanno subito colpito per la forte carica sensuale, e sono stato stupito che fossero pubblicate su una rivista “per tutti”, che conoscevo come piuttosto castigata. Si tratta però di un erotismo che ha poco a che fare con l’esibizione del corpo nudo.

Britney comincia a cantare in giacca e pantaloni neri. Il travestimento da uomo è sottolineato dal cappello, di foggia maschile, ma sotto cui serpeggia un’ampia capigliatura bionda. Poi Britney si libera, cantando e danzando, del travestimento androgino e rivela un corpo venereo e atletico. Ora indossa reggiseno e pantaloni di velo, svasati al ginocchio, e sotto ai quali traspare uno slip per nulla succinto. L’ultima foto della sequenza è un momento di pura danza. Britney, inginocchiata sul palcoscenico, fa roteare il busto e la testa, scuotendo selvaggiamente i capelli.

Ci siamo trovati, l’amica e io, a constatare come quelle foto evocassero una sensualità autentica, un senso di libertà e potenza: la danza di Britney non ci appariva un’esibizione al servizio del voyeurismo maschile ma, detto in due parole, una danza della Dea. L’amica mi ha chiarito come molti particolari dell’abbigliamento usato da Britney dessero a lei, come donna, l’idea della libertà del corpo: il reggiseno, che, comodo e fasciante, potrebbe essere adatto - lustrini a parte - anche al nuoto; gli slip, che traspaiono sotto i pantaloni, e che sono pure comodi, “normali”, molto larghi sull’inguine, misurati sull’agio della danzatrice e non sull’esigenza di sguardi maschili; le scarpe che, con le suole di gomma ampie e basse, sono in sostanza scarpe da ginnastica, per quanto “da spettacolo”.

Britney Spears, almeno in quella serie di foto, esprime un erotismo proprio, un modello di libertà femminile che è agli antipodi dell’erotismo asservito rappresentato a profusione, per esempio, da ballerine e vallette della TV. La danzatrice televisiva è tenuta - di solito - a movimenti discreti, a mossette contenute, a passettini aggraziati sui tacchi alti: l’erotismo è espresso con la nudità massima consentita dalla fascia oraria, spesso con ornamenti barocchi e grotteschi (il cui scopo, in certo modo, è di rendere la ballerina oggetto di disprezzo), e in genere con indumenti che limitano anziché liberare i movimenti del corpo. Non si vuol dire che le odierne danzatrici televisive siano realmente schiave o prostitute, ma che sono tenute a rappresentare modelli di erotismo asservito, cioè pornografico.

La pornografia soft, inoltre, è solo apparentemente lontana da quella sadica e violenta per soli adulti. L’esibizione di una femminilità passiva, acquiescente, non selvatica, confezionata per il voyeurismo maschile, è infatti un continuo invito al piacere maschile sadico, ed è allo stesso tempo una continua minaccia alle donne, un attentato al loro senso di sé, alla loro libertà di movimento e di espressione erotica propria.

E’ tabù mettere in discussione la pornografia

In Italia un dibattito sulla pornografia (5) è sostanzialmente impedito dal timore di interventi censori autoritari, che ispira anche certe reticenze espresse nell’ambito del movimento femminista. A ciò si aggiunge la presenza di una tradizione di volgarità antifemminile già presente nella cosiddetta commedia all’italiana, e che ha trovato forte alimento in certe forme della satira: dapprima nella satira di destra (vedi la “scandalosa” rivista Il borghese) e poi in tanti disegnatori, da Forattini al gruppo di Tango.

Sta di fatto che ad avere diritto di parola sulla pornografia sembra essere oggi solo la gerarchia maschile della Chiesa cattolica. Gli uomini pubblici (inclusi quelli di sinistra), con poche eccezioni, lasciano alla Chiesa la competenza morale, e in sostanza avallano tacitamente (ma sempre meno tacitamente) un diritto maschile al sistema pornografico e alla fruizione della prostituzione. La stessa Chiesa sembra del resto non aver molto da dire su pornografia e prostituzione.

Le donne che dissentono dal sistema pornografico non hanno spazio pubblico, e rischiano l’emarginazione all’interno dello stesso dibattito femminile. E’ come se un tabù impedisse qualsiasi presa di posizione politica, espressa chiaramente, sulla pornografia. Altrove le cose vanno diversamente. Le femministe anglosassoni esprimono posizioni molto chiare, e manifestano un sacro furore che in Italia sarebbe facilmente oggetto di derisione. Tra le varie autrici che potrebbero essere citate, Vicky Noble, che ne’ Il risveglio della Dea descrive la propria esperienza di autoguarigione sciamanica dando molto spazio alla dimensione sessuale, all’esperienza della masturbazione infantile, alle relazioni sessuali lesbiche, al rapporto eterosessuale giocato nel segno della Dea. Tale accentuata sessualizzazione del discorso non impedisce all’autrice di definire “un orrore” la pornografia. Il suo approfondimento della dimensione erotica segue infatti una traccia completamente estranea all’immaginario patriarcale, e attinge alle immagini della Dea indagate da Marija Gimbutas per l’antica Europa, nonché a varie culture extraeuropee. Per altre autrici, come Riane Eisler, vale un discorso analogo.

“La” Cleopatra di Charlotte Brontë

Questa indipendenza di pensiero, questo coraggio del femminismo anglosassone, hanno radici remote, che possono essere ben rappresentate dal commento che Lucy Snow, protagonista del romanzo Villette di Charlotte Brontë, medita al termine di una lunga contemplazione di quadri di maestri non precisati e in particolare di una grande tela raffigurante Cleopatra:

«Parecchie donne grasse, dipinte con bravura e dall’aria compiaciuta, mi colpirono come ben diverse dalle dee che sembravano volersi considerare [...]. In una certa galleria [...] un quadro di grandezza portentosa [...] rappresentava una donna, notevolmente più grande, mi parve, del vero. Calcolai che la signora, messa su una bilancia di misure sufficienti a ricevere una massa simile, avrebbe segnato inevitabilmente dai duecento ai duecentocinquanta chili. Era, in effetti, estremamente ben nutrita; un bel po’ di bistecche - per non dir nulla del pane, delle verdure e dei liquidi - doveva aver consumato per raggiungere quel volume e quella statura, quella ricchezza di muscolatura, quell’abbondanza di carne. Giaceva a metà distesa su un divano; il perché, era difficile dirlo [...] Avrebbe poi dovuto indossare degli abiti decenti; un vestito che la coprisse come si deve, il che non accadeva affatto; nonostante la grande abbondanza di stoffa - direi, un ventisette metri di drappeggi - non era riuscita a confezionarsi un abbigliamento sufficiente» (6).

Arrivo di Maria de Medici

a Marsiglia (particolare)

Quando ho letto questo passo di Villette, ho supposto che almeno alcuni dei quadri cui Brontë si riferiva, e che ebbe occasione di vedere durante il suo soggiorno belga, potessero essere di Rubens, autore ben rappresentato nelle pinacoteche di Bruxelles. Rubens è stato non solo uno dei pittori più pornografici, ma anche uno dei più cattolici, mentre il femminismo della piccola intrepida protestante di nome Lucy Snow è associato a un forte sentimento antipapista.

Ma che si trattasse di Rubens, di Van Dick o di pittori romantici, il punto essenziale è che Brontë non metteva in primo piano la qualità pittorica dei quadri con i donnoni nudi.

Era dunque indifferente al lato estetico della pittura? Peccava di contenutismo e di moralismo? Charlotte Brontë non mancava certo di capacità percettive. La sua percezione (in cui la dimensione che definiamo “estetica” non era prioritaria) le rendeva impossibile accettare emotivamente immagini di donna che non la rappresentavano affatto, in cui non poteva specchiarsi. Allo stesso modo molte donne hanno un’immediata visione del sessismo della pittura e di altre espressioni culturali, che rifiutano istintivamente.

Tutto ciò è normalmente assente in un uomo, che può specchiarsi come soggetto nelle immagini prodotte da altri uomini, e non è in grado di riconoscere “percettivamente”, subito, senza mediazioni, quando c’è spersonalizzazione della donna, quando c’è violenza.

Siamo stati educati alla percezione estetica, a una consapevolezza del piacere e del gustare che non discrimina le fonti del piacere; un tramonto, una sinfonia o una donna sono collocati sullo stesso sfondo naturale. Siamo stati distolti dalla percezione etica, compassionevole.

Dee e donne nude nella pittura occidentale

Per la pittura, da ragazzo ho avuto una grande passione. Ho frequentato molto le pinacoteche che mi erano accessibili e, soprattutto, i libri d’arte. Era una passione onnivora: il Quattrocento toscano mi avvinceva non meno della pittura di Delacroix, di Goya, di Picasso, degli impressionisti o della scuola veneziana.

Nell’universo pittorico occidentale scorre, dal Quattrocento in poi, la raffigurazione di corpi femminili nudi. Per quanto il mio interesse per la pittura fosse complesso e a 360 gradi, può darsi che quel filone erotico abbia esercitato un’attrazione determinante.

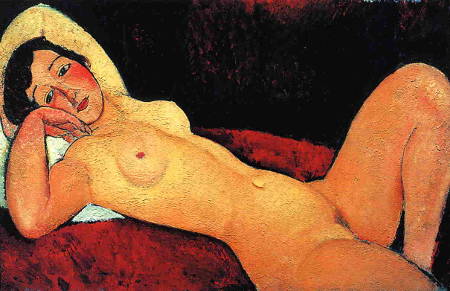

Adolescente, quando mi ero già addentrato nello studio della pittura, mi turbavano in particolare le donne nude di alcuni maestri, come Delacroix, Modigliani o, ancora, Rubens.

La mia percezione di un Rubens non era certo simile a quella di Charlotte Brontë: ero stato gradualmente indotto a prendere l’immagine della donna nuda come una fonte di piacere tra altre. La prima immagine pittorica di cui abbia memoria è proprio una Venere allo specchio di Rubens, riprodotta sulla confezione di una saponetta. Ero bambino, del tutto ignaro delle implicazioni sessuali, ma rimasi affascinato dalla visione di quella ampia donna che mostrava la nudità sinuosa della schiena.

Tornando a Modigliani, un mio amico si divertiva a provocare il prete, durante l’ora di religione, sfogliando un libro con i famosi nudi. Se avesse tenuto sotto il banco fotografie di donne nude, avrebbe rischiato una sospensione, ma così, “era arte”, di cosa poteva essere accusato? In questo rapporto col prete torna l’esibizione provocatoria dell’immagine della Dea nuda, perché i nudi di Modigliani possono essere sentiti come immagini potenti della Dea, per quanto una dea specificamente erotica, un’Afrodite ormai lontana dalla sua prima natura, e foggiata dalla mente di un maschio, efficace in una comunicazione maschile di significati.

Può essere “pornografico” il segno costruito da un artista?

La fotografia (come la cinematografia), ha facilmente una valenza pornografica, a prescindere dal grado di nudità proposto, se suggerisce il diritto maschile di affittare il corpo di una donna - la modella - e di dirigerne le positure, in un rapporto di dominio e manipolazione.

Ma la pittura? Anche la pittura può essere “pornografica”: dipende da quale concezione del rapporto uomo-donna viene veicolata, socializzata, pubblicizzata, e non importa se l’immagine è costruita partendo da un corpo reale di donna, cioè dalla modella, o dalla semplice fantasia dell’artista. Ricostruendo la genesi della fantasia espressa dal pittore, si arriva in molti casi a corpi reali di donna, usati in una cultura pornografica. Pensiamo per esempio a un grafico come Milo Manara, illustratore erotico particolarmente abile. Possono essere “pornografiche” le immagini che nascono dalla sua mente, e che quindi non sottintendono l’esistenza di un oggetto sessuale realmente sfruttato? Il fatto è che i disegni di Manara si appoggiano ampiamente a una “formazione” fotografica: alla base delle stilizzate pin up che egli disegna vi sono pin up reali, per non dire degli espliciti riferimenti a immagine filmiche.

Il problema, ovviamente, non è quello di confezionare un’etichetta con su scritto “pornografico” e di stabilire su quali immagini applicarla, come effettivamente faceva la censura un tempo. Si tratta piuttosto di essere consapevoli che la pittura occidentale ha una profonda vena “pornografica”, nel senso che veicola l’idea dell’asservimento sessuale femminile.

Le donne nude compaiono nella pittura occidentale del Rinascimento come dee olimpiche o ninfe (più raramente come figure bibliche “scabrose”, la Maddalena, le figlie di Loth, Susanna...), a cominciare dall’aggraziata ma non potente Venere di Botticelli. Si tratta di Dee e ninfe appartenenti a un Pantheon ormai patriarcale, e che non erano più Signore, ma dee asservite, spose, concubine, ora al servizio dei nuovi patriarchi rinascimentali.

Se, però, certi affreschi di Giulio Romano al palazzo Te di Mantova si possono tranquillamente definire pornografici, in quanto scientemente creati per il voyeurismo dei committenti, le varie celebri Veneri di Tiziano e i toccanti paesaggi che fanno loro da sfondo si collocano su un altro piano. In questo caso si potrebbe anche dire che l’antica Dea ritorna in spirito, che aleggia nel sentimento della natura. Ma si tratta - sociologicamente - di ritratti di cortigiane che si espongono allo sguardo maschile, esprimono languore e mollezza (che pure è un’innegabile componente dell’eros), ma non energia, potenza, e tanto meno la danza autocelebrante e ieratica che è segno dell’antica Dea preolimpica.

E scomodiamo ancora una volta il Rubens, anch’egli pittore di dee nude e olimpiche, che spesso di divino hanno solo l’imponenza, e non risultano particolarmente erotiche.

I più forti accenti erotici in Rubens - a parte gli innamorati ritratti che egli lasciò della giovane Helène Fourment, sposata in seconde nozze - sono di impronta sadica, come nel Ratto delle figlie di Leucippo, nelle scene di genocidio del popolo femminile (amazzonomachie), o nel quadro Le Ninfe inseguite dai satiri, sorta di celebrazione dello stupro che fa da contraltare all’insipida ampollosità delle grandi tele che celebrano le Case regnanti.

La Dea, asservita, esposta, violentata, è ormai lontana anche dalla Dea tardo-minoica, ambiguamente spiata dagli uomini attraverso il pertugio sul tempio.

Un altro erotismo

Conosco Il linguaggio della Dea da diversi anni. Questo libro non mi sarebbe probabilmente entrato nel cuore senza l’esperienza diretta, emozionale, delle antiche immagini della Dea, nel corso di alcuni viaggi, fatti con la mia compagna, che, per certi versi, sono risultati un pellegrinaggio nei luoghi dell’antica religione della Dea.

In certi musei greci si entra come in santuari della Dea. Ci si trova di fronte a testimonianze stupefacenti di una dimensione molto lontana da ciò che chiamiamo “patriarcato”. Non si tratta solamente della prevalenza di immagini della Dea o delle sue sacerdotesse. Ciò che colpisce, è anche la completa assenza della dimensione eroica, individuale, guerresca di cui è permeata la cultura occidentale (anche religiosa), a partire dalla Grecia “storica”, patriarcale.

L’assenza della dimensione eroica si ravvisa persino nella scelta dei materiali: niente marmo, niente sculture monumentali destinate all’eternità: le statue della Dea sono per lo più di argilla, di terracotta dipinta, e spesso sono associate ad oggetti di uso quotidiano, come le lucerne a foggia di dea uccello conservate a Rodi, o le dee uccello raffigurate dalle brocche mammillate di Santorini. Si tratta per lo più di oggetti rituali destinati ad essere “consumati” come offerte alla Dea, e fortunosamente rimasti integri, nella loro fragilità, sino ai nostri giorni.

Mi sembra che la cultura dell’Occidente (ma anche delle evolute culture orientali) non abbia espresso mai, se non in modo o sbiadito o profondamente alterato, la potenza femminile che emana dalle immagini minoiche.

Queste antiche figure mostrano un ornamento femminile e un gioco dei vestiti, in qualche modo tramandatosi fino ai nostri giorni, che in origine non era una messa in scena a beneficio dei maschi, ma un gioco per sé, una cerimonia per la Dea.

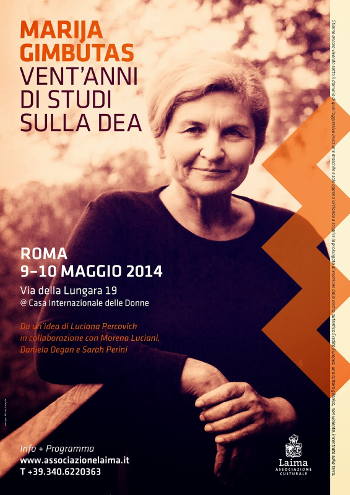

Ancora su Marija Gimbutas

Il linguaggio della dea, oltre a una trattazione teorica serrata e avvincente, offre un ricchissimo repertorio di immagini: tavole a colori, foto in bianco e nero e numerosi disegni di grande qualità che riproducono statuette, vasi, graffiti, dipinti e altri reperti dell’antica Europa. Soprattutto attraverso i disegni vengono evidenziati per la lettrice e il lettore i sistemi di segni che Gimbutas ha chiamato appunto “linguaggio della dea”: linee a zig zag, triangoli, spirali, clessidre e altri stilemi basati sulla schematizzazione del triangolo pubico femminile, che significano umidità, acqua, rigenerazione, e si riscontrano su moltissimi manufatti dell’antica Europa.

(Locandina di un convegno

celebrato a Roma presso la

Casa internazionale delle Donne

La Dea, quando è raffigurata direttamente e non attraverso i suoi simboli, è una donna adorna di corona, collane o altri emblemi, assisa su un trono, seduta sul terreno o in piedi, con le braccia rivolte verso l’alto, o protese a reggere serpenti. Spesso la Dea è nuda, corpo femminile simbolicamente pregnante, lontanissimo dall’iconografia che abbiamo ereditato - attraverso il Rinascimento - dalla tarda civiltà greca e romana.

Le immagini della Dea proposte da Gimbutas sono profondamente sessuate, e nello stesso tempo è evidente il loro significato sacro e il legame con la ritualità.

Si tratta sempre di immagini potenti. Nell’interpretazione di Gimbutas, l’antica Dea non era semplicemente la grande Dea Madre mediterranea o la Madre Terra, ma il principio creatore assoluto, partenogenetico, fuor di coppia, il cui culto è precedente l’avvento dell’agricoltura e l’associazione dea-madre-terra.

Gastone Redetti

1) Così scrive Tolstoj, in Sonata a Kreutzer, a proposito del primo rapporto con una prostituta: «io caddi non per effetto della più che naturale tentazione verso una certa donna, no, nessuna donna mi aveva sedotto, ma per essermi trovato in condizioni di compiere ciò che gli uni mi avevano presentato come una funzione perfettamente legittima e vantaggiosa per la salute, gli altri come un passatempo moralissimo e non soltanto scusabile, ma addirittura innocente per un giovanotto... Come il morfinomane, l’alcolizzato, il fumatore accanito non sono già più uomini normali, così anche l’uomo che ha conosciuto parecchie donne per il proprio piacere non è già più normale, ma è un uomo corrotto per sempre, un fornicatore».

2) Se i recenti dibattiti sulla pedofilia hanno avuto un effetto positivo, è stato quello di avere dissepolto la memoria sessuale di molti uomini che furono bambini vari decenni fa, e che hanno subito nell’adolescenza abusi sessuali da parte di maschi più anziani. Questi uomini intervengono scrivendo alle rubriche dei giornali o telefonando alle trasmissioni radiofoniche che trattano l’argomento pedofilia, e rivelano gli abusi subiti, soprattutto in istituti educativi religiosi, da parte di educatori, frati, sacerdoti. Il dato che appare più rilevante è che gli abusi subiti ad opera di adulti sono poca cosa rispetto alle molestie e alle coercizioni subite ad opera dei compagni di scuola più anziani, ma quasi coetanei.

3) Cfr. L’una e i molti, MIOPIA n.26.

4) Marija Gimbutas, Il linguaggio della Dea, Longanesi, 1990.

5) La pòrne, nella società greca classica, non è una donna che “esercita un mestiere”; è l’oggetto, non il soggetto di un commercio, una schiava sessuale. Il termine pòrne è collegato al verbo pèrnemi, che significa “importare, andare a vendere in lontana regione, vendere”. Le prostitute della Grecia non erano libere professioniste che giravano il mondo per vendere il proprio corpo, ma erano schiave, spesso importate commercialmente o come bottino di guerra.

6) Charlotte Brontë, Collegio femminile (Villette), BUR, pp.238-239.