Elena Fogarolo e Gastone Redetti

Santorini, la dea dissepolta

Da Miopia n.36, dicembre 2000

(Testo integrale, illustrazioni aggiornate)

«Il messaggio [...] è che si apra un’effettiva epoca di armonia e di pace in consonanza con le energie creative della natura, come nel periodo preistorico di circa quattromila anni che ha preceduto i cinquemila di quello che James Joyce ha definito l’“incubo” (di contese determinate da interessi tribali e nazionali), da cui è sicuramente giunta l’ora che questo pianeta si desti».

(Joseph Campbell, in prefazione a Il linguaggio della dea di Marija Gimbutas)

L’eruzione

Intorno al 1500 a.C. un’isola vulcanica del mare Egeo, situata circa un centinaio di chilometri a nord di Creta, fu colpita da un forte terremoto cui seguì, a distanza - sembra - di pochi mesi, una delle maggiori eruzioni vulcaniche di cui sia rimasta traccia storica.

L’isola, ricordata dallo storico greco Erodoto come “la Rotonda” (Strònghyle) per via del suo perimetro in origine quasi circolare, fu sommersa da una grande quantità di lava e lapilli. Il cono vulcanico finì per collassare. Il centro dell’isola sprofondò, sostituito da un abisso marino profondo in origine circa ottocento metri. Sprofondò anche parte della zona costiera, di cui rimasero emersi solo tre frammenti, il più grande dei quali è l’attuale isola di Santorini (Thìra), con la sua forma a mezzaluna, le coste digradanti verso il mare Egeo e drammaticamente a strapiombo sull’abisso centrale, noto oggi come Caldera.

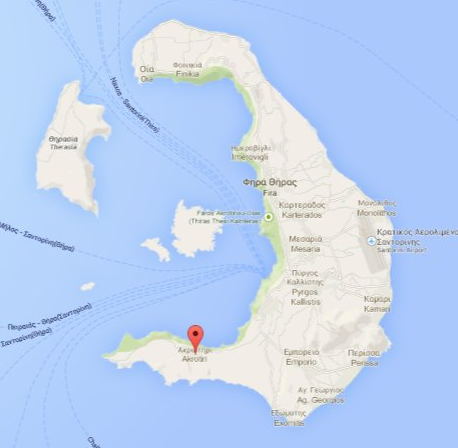

Al tempo del cataclisma l’isola era abitata da una popolazione di avanzata civiltà, tecnicamente considerata “preistorica”, in quanto non ha lasciato tracce di scrittura. Un sito archeologico testimonia oggi quell’antica civiltà santorinea: si tratta degli scavi della città che prende il nome dalla vicina località di Akrotìri. Sopravvissuti al terremoto, gli abitanti dell’antica Akrotìri evacuarono la città prima della grande eruzione, ma nulla si sa della loro sorte.

è evidenziata la località di Akrotìri,

sede di scavi archeologici.

Il collasso del vulcano provocò grandi onde di maremoto che sconvolsero vaste zone costiere delle regioni circostanti, e in particolare devastarono l’isola di Creta. Dopo quella catastrofe, iniziò il rapido declino della civiltà minoica, che perse in pochi decenni l’egemonia di cui godeva nel mediterraneo orientale e fu sopraffatta da successive ondate di invasori provenienti dal continente.

La tesi che connette la decadenza di Creta all’eruzione del 1500 a.C. fu sostenuta fin dagli anni Trenta dall’archeologo greco Spìros Marinàtos, che propose anche l’identificazione di Creta-Santorini con Atlantide, il continente perduto, sprofondato nel mare, ricordato dagli antichi greci (1). Al fine di verificare le sue teorie, egli dette inizio nel 1967 allo scavo della città sepolta dall’eruzione del 1500 a.C. (2)

Gli scavi

L’importanza degli scavi (per quanto ancora limitati a una piccola frazione della città antica) è risultata enorme, tale da andare ben oltre lo scopo di verificare la correttezza dell’identificazione di Creta-Santorini con Atlantide (ipotesi molto dibattuta, e su cui gli storici rimangono divisi).

Akrotìri si è rivelata come una città sostanzialmente minoica, strettamente collegata a Creta sotto l’aspetto religioso, artistico e della struttura sociale, pur mantenendo molti elementi culturali della precedente civiltà cicladica (3).

Il risultato più importante, e sorprendente, degli scavi di Akrotìri, consiste forse nel rinvenimento di una serie di complesse pitture murali che gettano una nuova luce sulla stessa civiltà cretese. A Creta, infatti, non sono stati rinvenuti affreschi paragonabili a quelli di Akrotìri, cioè abbastanza complessi, descrittivi e sufficientemente integri da offrire una chiave di lettura della religione della Dea testimoniata - a Creta come ad Akrotìri - da una grande quantità di reperti, quali statuette raffiguranti la Dea nelle sue diverse manifestazioni (dea-serpente, dea-uccello ecc.), e altari, tripodi rituali, sarcofaghi chiaramente connessi con il suo culto.

Negli affreschi di Akrotìri sinora portati alla luce e ricostruiti colpisce la prevalenza di soggetti femminili: vi troviamo ritratte donne di età diverse, che, impegnate in scene complesse, comunicano un senso di forza propria, di vitalità e di libera sensualità.

La forza erotica che emana da queste figure è espressa con moduli completamente diversi dall’erotismo patriarcale. E’ frequente la nudità rituale dei seni, mentre è assente la rappresentazione dei genitali e nulla suggerisce che le donne abbiano un ruolo di etère, che le scene riguardino un’erotismo finalizzato all’“eterosessualità”, o riferito a una dominanza maschile. Risulta inoltre assente, sulla produzione fittile, l’iconografia itifallica che sarà comune alla successiva civiltà greca.

Un piccolo dipinto proveniente da una dimora nota come “Casa Ovest” e conosciuto come “affresco delle navi”, di stile minutamente descrittivo, rappresenta secondo l’interpretazione dell’archeologa Nannò Marinàtos (4) una processione di navi in celebrazione della vittoria su una flotta nemica. Nell’affresco sono ritratte due città, una delle quali è - secondo un’interpretazione molto accreditata - la stessa Akrotìri. In tale affresco sono raffigurati numerosi maschi adulti, comandanti o marinai sulle navi, soldati nei dintorni della città, agricoltori fuori abitato. Nella città vera e propria, anche in questa celebrazione di carattere maschile, sono raffigurate soprattutto donne di alto rango, matrone con il seno scoperto, in posizione chiaramente autorevole. In particolare una delle matrone è ritratta accanto alle “corna di consacrazione”, uno dei simboli religiosi più importanti sia ad Akrotìri sia a Creta.

I maschi adulti sono raramente rappresentati negli affreschi in cui campeggiano figure in primo piano, di grandi dimensioni. Se sono quasi assenti i ritratti di uomini, vi sono in compenso alcune straordinarie raffigurazioni di bambini maschi, nudi e adorni di gioielli, caratterizzati da una grande grazia, e il cui sesso è identificabile solo dal colore della carnagione (chiara nelle femmine e scura nei maschi, secondo una convenzione diffusa anche in altre culture). E’ stato osservato che i ritratti infantili nella pittura di Akrotìri costituiscono un’eccezione tra le antiche rappresentazioni di bambini, per l’accuratezza dell’esecuzione e il rispetto delle proporzioni (mentre i bambini solevano essere raffigurati in altre culture come adulti in miniatura). Anche questa attenzione per l’infanzia sembra essere il segno di una cultura non patriarcale.

Il capo non abita qui

Prima di affrontare il problema del significato di alcuni affreschi di Akrotìri, è opportuno ricordare altre informazioni generali, quali risultano dallo stato attuale degli scavi.

La città rivela caratteri urbanistici molto avanzati e propri di una società insolitamente “democratica”, come risulta per esempio dalla rete fognaria collegata a tutte le abitazioni.

Non sono stati rinvenuti templi centrali, monumenti grandiosi, ritratti individuali, statue o altri segni visibili di un’autorità amministrativa centrale: questo è forse il fattore che più di ogni altro ha sconcertato i commentatori, spesso propensi a fraintendere il significato non patriarcale di un reperto, o a interpretare esteticamente una pittura eludendone il carattere religioso-simbolico, ma del tutto spiazzati quando non trovano risposta a domande del tipo “chi era il capo, e dove abitava?”.

I templi sono piccoli, numerosi e integrati con le abitazioni, e sono molto lontani dal “nostro” concetto di tempio, greco classico, romano o cristiano che sia. Nelle dimore di rango più elevato, a ciascuna unità abitativa corrispondeva un gruppo di stanze adibite al culto, mentre in altre dimore la suite di stanze cultuali, oltre ad essere di dimensioni più ridotte, era condivisa - come sembra - da due o tre nuclei. Le cerimonie non avevano comunque un carattere “privato”, la sacra rappresentazione poteva essere seguita - in certe stanze interne agli edifici - da un piccolo pubblico non appartenente alla casa, e spesso da un pubblico più ampio, che poteva assistere a parte del rito attraverso ampie finestre appositamente aperte su piccole piazze (“finestre di apparizione”).

Infine, l’analisi delle abitazioni, dei magazzini alimentari, delle piazze, degli accessi al pubblico ha fatto ipotizzare un sistema cultuale di ridistribuzione delle ricchezze tale da temperare gli estremi delle differenze sociali.

La città di Akrotìri presenta insomma i segni di una civiltà pacifica, ordinata, amalgamata da un sistema cultuale complesso, positivo, basato soprattutto sul culto del rinnovamento della vegetazione e della terra, e sganciato - secondo ogni apparenza - da un potere regio-maschile centralizzato. Si tratterebbe di un modello sociale diverso da qualsiasi altro sinora noto (5).

Anche Akrotìri conobbe la guerra, ed esercitò anzi, insieme a Creta, un lungo dominio marittimo, commerciale e militare, attività di specifica competenza maschile. Ma l’ordinamento interno della società, e i valori che sembrano emergere soprattutto dalla lettura delle pitture murali, rendono arduo definire patriarcale o matriarcale la società di Akrotìri nel suo complesso. Siamo di fronte a indizi di una società che di fatto trascende i nostri orizzonti concettuali.

Natura e affreschi

Come accennato, ad Akrotìri non sono stati rinvenuti segni di leadership e di regalità, e nemmeno grandi templi pubblici, né luoghi adatti a grandi adunate.

Nannò Marinàtos, basandosi sui temi simbolici ricorrenti negli affreschi di Akrotìri, ritiene che le grandi cerimonie collettive, coinvolgenti la maggior parte della popolazione, si svolgessero fuori città, in stretta relazione con la natura, e riguardassero soprattutto il culto del rinnovamento vegetativo.

Tali grandi festività sarebbero state riecheggiate o riprese dalle cerimonie religiose più ristrette che si svolgevano nella porzione delle abitazioni adibita a luogo di culto.

Secondo Nannò Marinàtos, gli affreschi rinvenuti ad Akrotìri sono strettamente funzionali a tali cerimonie, da un lato alludendo al tema specifico del culto, e dall’altro fornendo una sorta di illustrazione del cerimoniale (6).

Nannò Marinàtos dimostra come le stupende raffigurazioni, nella pittura di Akrotìri, di vegetali ed animali non avessero mai un carattere solo decorativo, ma fossero simbolicamente pregnanti e alludenti al carattere sacro dei cicli stagionali e vegetativi. Le stanze in cui si svolgevano i riti erano spesso affrescate con gigli, papiri, animali palustri: tutti soggetti collegati al tema del rinnovamento ciclico. Le figure antropomorfe, quando non raffiguravano la dea, rappresentavano donne e uomini intenti al culto in veste di attori coinvolti in diverso grado. In tal modo l’affresco costituiva - come già accennato - anche una specie di guida visiva all’azione cultuale.

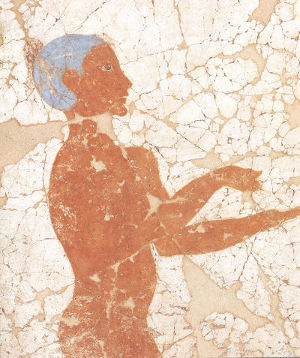

Questo punto di vista interpretativo ribalta molte interpretazioni convenzionali che sono state date degli affreschi. Tra i soggetti più celebri figurano per esempio due giovani uomini che sorreggono grandi mazzi di pesci, in due dipinti noti come “affreschi dei pescatori”, uno dei quali, in particolare, è molto popolare nell’attuale Santorini turistica, dove è riprodotto spesso sulle insegne dei locali che offrono menu di pesce. Nannò Marinàtos non esita a definire queste due figure come “giovani uomini che recano pesci in offerta”, basandosi sulla loro posizione rispetto all’insieme di affreschi in cui sono inseriti, alla direzione verso cui sembrano incedere, all’età e allo status sociale indicati da certi segni convenzionali. Il significato di queste e di altre figure è insomma dedotto soprattutto dal posto che possono verosimilmente occupare nel programma pittorico di un certo gruppo di affreschi, e non viene più attribuito “istintivamente”, in quell’ottica occidentale-moderna che risulta spesso inconsapevolmente androcentrica.

Collane di libellule

Ci soffermeremo ora sulle ipotesi di ricostruzione e sulle interpretazioni proposte da Nannò Marinàtos in relazione a due gruppi di affreschi particolarmente rilevanti (6).

Il primo è stato rinvenuto nelle stanze cultuali del complesso denominato Xestè 3, nella zona sud degli scavi.

In questa dimora di rango elevato, il centro simbolico e liturgico delle stanze cultuali era costituito da un piccolo locale situato a un livello più basso rispetto al pavimento. Per raggiungerlo l’officiante doveva scendere alcuni gradini, e qui l’azione rituale aveva il suo apice, del tutto nascosta al pubblico. Questo piccolo locale (designato come “àditon” da Nannò Marinàtos), è di un tipo scoperto in precedenza a Creta, dove era stato interpretato dai primi archeologi come un bacino per abluzioni rituali (“lustral basin”). Nannò Marinàtos dimostra come il locale non potesse essere una vasca, sia perché non impermeabilizzato, sia per l’assenza di tubi di scarico (per altro largamente usati nel sistema idrico e fognario di Akrotìri). La discesa nell’àditon doveva pertanto significare il contatto con la terra e probabilmente con la morte e l’al di là, acme di un rito centrato sulla fertilità e sulla rinascita.

Le stanze cultuali di Xestè 3 si sviluppavano su due piani. Al piano superiore compariva la figura di una dea circondata da due assistenti zoomorfi. Il suo abito risulta ornato con fiori di croco, il collo è cinto di collane composte da libellule e piccole anatre. Il croco simboleggia la primavera, e libellule e anatre significano fecondità, essendo correlate alle acque palustri (tale simbologia, frequente nell’arte minoica, è di stretta derivazione egizia).

di anatre e libellule

Nell’affresco in cui compariva la dea (7), erano presenti altre figure femminili, di varia età, abbigliate con il tipico costume festivo di Akrotìri, e impegnate nella raccolta di fiori di croco, che trasportavano in cesti cilindrici. Una ragazza, sulla sinistra della dea, è ritratta nell’atto di versare i fiori in un cesto più largo e basso, in un gesto offertorio.

L’iniziazione delle ragazze

Già si è detto della tesi sostenuta da Nannò Marinàtos, secondo cui gli affreschi di Akrotìri offrono anche indicazioni sulla liturgia e sul significato delle cerimonie.

In questa prospettiva, risulta di grande interesse un secondo affresco, che si trovava al piano inferiore, esattamente sotto quello in cui appariva la dea in trono. Vi sono raffigurate tre ragazze, di età leggermente differenziata, come risulta dai particolari delle loro acconciature e dagli abiti.

Sulla sinistra una ragazza incede tenendo in mano una collana, in atteggiamento offertorio. Al centro, una seconda ragazza siede su una collinetta dove fioriscono piante di croco; con la mano destra si stringe un piede sanguinante, mentre tiene la mano sinistra sulla fronte, in un’evidente espressione di dolore; a destra, la terza ragazza, la più giovane, è rivolta con il corpo in direzione delle compagne, ma volge la testa verso destra, in direzione cioè della parte finale dell’affresco, dove, su una parete perpendicolare a quella con le ragazze, è dipinto un altare sormontato dal simbolo delle “corna di consacrazione”, in corrispondenza della parte più profonda e nascosta dell’àditon.

offerta una collana

Nannò Marinàtos esclude la possibilità di un’interpretazione naturalistica della scena per due motivi. Il primo è la ragionata convinzione che la pittura minoica non abbia mai un intento solo naturalistico o decorativo, ma associ sempre la bellezza della rappresentazione a precisi significati religiosi. Il secondo si basa sull’esame dell’atteggiamento delle ragazze, che, interpretato naturalisticamente (poniamo come un gruppetto di ragazze che fa una scampagnata, e una delle quali accidentalmente resta punta al piede), apparirebbe stranamente incongruo e goffo. La conclusione di Nannò Marinàtos è netta quanto convincente: il gruppo rappresenta distinti momenti e personaggi di una cerimonia, e precisamente una cerimonia di iniziazione femminile.

La ragazza seduta ha subito una ferita iniziatica che rappresenta ad un tempo l’incontro con la morte e il passaggio alla pubertà. Nannò Marinàtos ritiene che il nucleo di tale cerimonia iniziatica femminile sia echeggiato dai successivi miti greci di Persefone e di Proserpina, che:

«... nonostante le differenze nei dettagli, hanno temi comuni. Entrambe le eroine erano in campagna prima di incorrere nell’evento fatale. Persefone fu rapita da Ade, dio degli Inferi, mentre stava raccogliendo fiori. Euridice, mentre fuggiva dal suo inseguitore, fu morsa al piede da un serpente, e ne morì. Entrambe erano in compagnia di altre ragazze: tale dettaglio è una reminiscenza dei riti di iniziazione» (8).

Il rito echeggiato dagli affreschi di Xestè 3 riguarda specificamente - secondo Nannò Marinàtos - il passaggio alla pubertà delle ragazze. Donne più mature e maschi compaiono in frammenti di affresco, ma come attori marginali o spettatori.

Le “corna di consacrazione”

Veniamo ora all’altare, dipinto, come detto, in corrispondenza del culmine della sacra rappresentazione. Esso appare decorato con due file di fiori di croco (di nuovo il simbolo di fertilità-primavera-rigenerazione), incorniciate dal motivo della “spirale della vita” (una cui variante schematizzata verrà ripresa dai greci, ed è universalmente nota come “greca”).

L’altare è sormontato, come si è detto, da corna di consacrazione. Tale simbolo è quasi certamente una stilizzazione delle corna bovine, ed è stato rinvenuto, come scultura in pietra, sia ad Akrotìri sia a Creta, dove appare dominante, per esempio, nel palazzo di Cnosso (9). Tale oggetto sembra bivalente: da un lato vi si riconosce generalmente un simbolo uterino, suggerito dalla forma curva dell’incavo, tanto più che il modo di stilizzazione ricorda la vacca celeste egizia. D’altra parte le corna sono collegate al toro come animale sacrificale. Ad Akrotìri, come a Creta, sono state rinvenute diverse statuette votive raffiguranti tori, che sembra fossero sostituti “economici” del vero e proprio animale sacrificale. A Creta sono state inoltre trovate ampie testimonianze figurative di sport rituali, in cui giovani di entrambi i sessi si cimentavano in pericolose acrobazie, come il salto del toro, nel corso di una sorta di corrida.

Un celebre sarcofago rinvenuto ad Aghìa Triàda (Creta) testimonia in modo preciso l’uso minoico del sacrificio animale e della libagione rituale del sangue. Un bovino vi compare legato su uno speciale tavolo sacrificale, dove è stato sgozzato: il sangue confluisce in un condotto e viene raccolto in vasi. Sul sarcofago è ben visibile una processione di uomini che portano tra le braccia piccoli animali sacrificali. Su un altro lato del sarcofago compare una analoga processione di donne, nell’atto di trasportare i vasi pieni di sangue, che vengono versati in un collettore più grande.

Le corna di consacrazione raffigurate sopra l’altare nel dipinto di Xestè 3, appaiono rigate di sangue.

Nannò Marinàtos mette in relazione il sangue della ferita iniziatica della ragazza (e quindi il primo sangue mestruale) con il sangue sacrificale di cui appare rigato l’altare, nonché con la pratica della libagione di sangue, dedotta dalla presenza di particolari recipienti rituali rinvenuti nel tempio.

Anche su una delle tipiche brocche mammillate a forma di dea uccello di tradizione cicladica e conservate attualmente al museo preistorico di Santorini (cfr. nota n.3), compaiono decorazioni a macchie rosse, che sembrano suggerire una ritualità legata al sangue.

Alcuni esemplari di brocche mammillate.

La brocca con decorazioni “a macchia di sangue” è la terza da sinistra.

La Casa delle Dame

L’individuazione, da parte di Nannò Marinàtos, dei temi religiosi cui dovevano riferirsi gli affreschi di Xestè 3 si basa su deduzioni confortate da un’ampia conoscenza di studi teorici e mitologici. Tale impianto teorico ha consentito all’autrice di affrontare lo stato di frammentarietà degli affreschi di Xestè 3 e in particolare il problema della collocazione al giusto posto delle singole parti restaurate (cfr. nota n. 5).

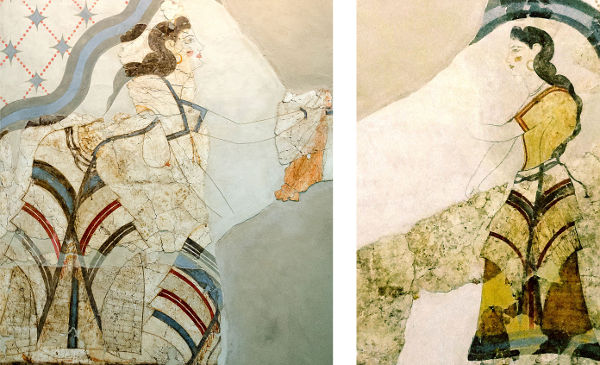

Difficoltà analoghe comporta l’affresco detto “delle Dame”, proveniente da un edificio situato nella zona nord degli scavi (la “Casa delle Dame”), e trattato da Nannò Marinàtos in un capitolo intitolato Dressing the Priestess: The Frescoes of the Ladies (“La vestizione della sacerdotessa: gli affreschi delle Dame”).

In tale edificio, più modesto di Xestè 3, le stanze rituali si sviluppavano su un solo livello. La stanza centrale, in cui il culto doveva avere, secondo Nannò Marinàtos, il suo acme, era completamente affrescata con piante di papiri, simbolo di rigenerazione, senza alcuna figura umana o divina. In una stanza laterale, più piccola, furono rinvenuti i frammenti di due scene correlate, che decoravano presumibilmente due pareti, opposte una all’altra.

Su una parete era raffigurata una donna in piedi (indicata come “A” dall’autrice), nell’atto di incedere verso est protendendo qualcosa che tiene con la mano sinistra. La parte di affresco, che raffigurava la mano e l’oggetto, è stata perduta.

Sulla parete opposta, la figura di un’altra donna (“B”), rivolta pure ad est, era colta nell’atto di chinarsi e di protendere le braccia verso qualcosa o qualcuno. Alla destra di “B” si situa un frammento che raffigura il lembo di una gonna del tipo indossato sia da “B” che da “A”, e che a prima vista si potrebbe credere indossato da una terza figura femminile seduta (“C”), che certamente era presente nel dipinto, come già Spìros Marinàtos aveva dedotto sulla base di un frammento raffigurante la porzione di un braccio. Spìros aveva interpretato “C” come una dea, onorata dalle altre due donne. Nannò, tramite una stringente argomentazione basata sull’analisi dell’abbigliamento delle donne, sulla posizione di “B” rispetto a “C”, e sulla posizione dislocata del gruppo rispetto al luogo principale del culto (la stanza dei papiri), offre un’interpretazione che si discosta sia da quella convenzionale, sia da quella del padre .

Nannò dimostra infatti che la gonna, un cui lembo si vede a fianco di “B”, non può essere indossata da “C”, ma deve essere un capo di abbigliamento che “B” tiene con la mano destra. “B” sta porgendo insomma gli abiti festivi alla terza donna seduta. La donna in piedi ritratta sull’altra parete (“A”), “camminando” si ricongiungerà al gruppo. L’oggetto che tiene in mano potrebbe essere un capo di abbigliamento o, più presumibilmente, un gioiello. (Anche se “C” non rappresenta una dea, la vestizione è condotta con modi solenni. La donna in piedi ha un atteggiamento offertorio analogo a quello della ragazza che cammina tenendo una collana nella mano protesa nell’affresco di Xestè 3 ).

«In conclusione - scrive Nannò Marinàtos - l’affresco delle Dame può essere descritto come una scena di vestizione, ritraente un gruppo di donne vestite a festa, che porgono vestiti e ornamenti a un’altra donna seduta. Un parallelo è riscontrabile in un sigillo proveniente da Creta. Rimane da discutere chi sia la donna seduta. Escluderei la possibilità che sia semplicemente la signora della casa nel suo boudoir. [...] Resta una terza possibilità: la figura C era una sacerdotessa che stava per essere vestita e adornata per una cerimonia. [...] La Casa delle Dame aveva un tempio in cui veniva svolta una certa cerimonia. Ciò può essere dedotto dall’elaborato abbigliamento delle donne. Il rituale comprendeva preparativi che includevano la vestizione della sacerdotessa nel vestibolo del tempio ed anche offerte preliminari, come si può dedurre dalla presenza, nel vestibolo stesso, di un tripode e di coppe a cono. Quando la sacerdotessa entrava nella stanza dei papiri, potevano avere luogo ulteriori offerte» (10).

all'interpretazione di N.Marinatos

Simboli di rigenerazione

Nannò Marinàtos dimostra poi come anche nella Casa delle Dame il culto potesse coinvolgere un pubblico più esteso, non ristretto cioè ai soli titolari della casa. Viene suggerita anche l’ipotesi che il personale della casa, che prendeva parte al rito, non fosse semplicemente un nucleo familiare che celebrava dei suoi piccoli riti privati, ma fosse il nucleo sacerdotale “in carica” in un certo periodo e addetto a un rito specifico, la cui natura non è possibile sapere oggi in dettaglio, ma che sarebbe stato comunque collegato «con i cicli della natura [...] in quanto sono i papiri che dominano il tempio. Inoltre sono stati rinvenuti semi in una giara contenuta nei ripostigli sigillati. Può essere un simbolo di rigenerazione? E’ plausibile, dal momento che gli Egiziani collocavano regolarmente nelle tombe dei semi che innaffiavano preventivamente» (11).

Risulta chiara, dalla trattazione di Nannò Marinàtos, l’esistenza in Akrotìri di una religione femminile, o in cui comunque le donne erano le principali officianti. Una religione in costante riferimento con i temi della natura, della fecondità, del rinnovamento, e segnata dal culto di una dea sentita non come una pallida reminiscenza, o come una figura da adorare in segreto (come nei culti misterici che sopravviveranno nell’antica Grecia patriarcale), ma come una presenza manifesta e chiara, fonte di ispirazione e di adorazione. E’ evidente inoltre che le sacerdotesse di Akrotìri impersonavano in qualche misura la dea.

E’ probabile che tale religione fosse connessa con la manifestazione lunare e triadica della dea: giovinezza-verginità / maturità-fecondità / vecchiaia-morte-rinascita.

Le prime due fasi sarebbero ben attestate nelle due serie di affreschi di cui sopra.

Si è visto come Nannò Marinàtos interpreti il rituale connesso a Xestè 3 come rito di passaggio dallo stato di ragazza a quello fecondo. Sull’interpretazione dell’affresco delle Dame, l’autrice è più cauta a causa della povertà di indizi figurativi: come accennato, ogni ipotesi da lei proposta si basa sull’esame rigoroso degli indizi archeologici. Pur astenendosi qui da una interpretazione globale del rito, Nannò Marinàtos mette tuttavia in luce come vari dettagli stiano ad indicare la diversa maggiore età delle donne rappresentate nell’affresco, e non manca di suggerire un indizio di lettura riferendosi così a una di queste splendide officianti: «La figura B ha una ampio seno ricadente, dotato di un capezzolo rosso molto prominente, che può significare che è in allattamento» (12).

Santorini, oggi

La visita degli scavi ad Akrotìri è deludente. E’ un cantiere polveroso e rumoroso; sopra gli edifici riportati alla luce c’è una copertura in materiale plastico, indispensabile per la protezione degli scavi, ma veramente poco gradevole. Per chi poi ha camminato per le vie di Ostia antica o di Pompei...

Gli affreschi sono stati rimossi e sono quasi tutti conservati al Museo archeologico di Atene. Lo stesso vale per le suppellettili. A Firà, capoluogo di Santorini, esistono un museo archeologico e un museo preistorico. Quest’ultimo espone una scelta dei reperti rinvenuti ad Akrotìri: brocche, anfore, tripodi rituali, qualche affresco, piccoli oggetti di culto. Entrambi i musei sono molto piccoli.

Allora, che senso ha venire in questo fazzoletto di terra? O meglio, questa fettuccia di terra?

Le guide turistiche chiamano Santorini “l’isola mistica”. In effetti Santorini ha un effetto straniante che definire mistico non è inappropriato.

Ci ha portato lì la ricerca di questa civiltà sepolta, che è stata per noi il filo conduttore. Ma i fili conduttori possono essere altri.

Al motivo principale che ti porta a Santorini, si unisce l’esperienza fortissima di abitare su una terra viva, ancora in movimento: l’isola deserta che spunta in mezzo alla Caldera è affiorata solo nel 1700, e non è altro che la nuova bocca del vulcano, che con successive eruzioni si è risollevato dall’abisso marino nel corso dei secoli. Moltissimi dei nostri edifici storici sono più antichi di quell’isoletta vulcanica!

Da Firà, il paesaggio è davvero splendido. Ma anche terrificante: rocce nude a strapiombo sul mare, come scorticate, che mostrano i vari strati neri e rossastri: una terra giovane che scalpita ancora (l’ultimo terremoto è del 1959).

Sull’isola sono state costruite più di quattrocento chiese; la maggior parte della popolazione è di religione cristiana ortodossa, ma c’è anche una piccola comunità cattolica.

Numerose potenze hanno occupato Santorini nel corso nei millenni. Spesso però queste occupazioni sono state solo nominali, come nel caso dei Turchi: Santorini si presentava così poco appetibile, misera, esposta a lunghe siccità, che gli invasori preferivano starsene lontani.

A Santorini non c’è acqua sorgiva. Il vento soffia fortissimo, e l’isola è così stretta che, soprattutto in certi punti, sembra di essere su di una nave nel mare aperto.

Notevoli sono le case scavate nella roccia, i cortiletti con due vasi di fiori, tutta una grazia e sapienza urbanistica: a Ià, a Firà, ma forse ancor più in paesi meno noti, come Messarià.

Gli alberi, a Santorini quasi non esistono. Sono stati piantati degli eucalipti, alberi australiani che reggono bene il vento. Sono state importate anche bouganvillee, non solo quelle più comuni, rosa, ma anche varietà di colore arancio, rosso, bianco, che strisciano sulle case, riparandosi dal vento.

Santorini non è un paradiso terrestre: anche in settembre, quando non fa più troppo caldo, c’è troppa luce e troppo vento. Le viti arrotolate su se stesse a formare come dei grandi nidi appoggiati al suolo ti ricordano, se l’hai dimenticata, l’asprezza del luogo. Quest’isola poverissima, con i paesi inerpicati sugli strapiombi, priva di porti (tanto che alcuni visitatori, per l’impossibilità di gettare l’ancora nei fondali della Caldera, profondi anche 400 metri, la chiamavano l’isola dei demoni), conserva uno straordinario mix di testimonianze delle civiltà più diverse.

Gli scavi stanno riportando alla luce la civiltà preistorica, di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti: ma, visibilissime, ecco le fortificazioni dei veneti, l’influenza bizantina, le icone preziose, l’antica capitale fondata dai dori al tempo della dominazione greca. I secoli e i millenni sono niente, mentre fai scorrere tra le dita i sassolini neri della spiaggia di Kamàri, eruttati dal vulcano.

Prima che tornassimo in Italia, i ragazzi dell’isola già facevano compagnia ai turisti nei bus, perché erano cominciate le scuole. Si distinguevano dai giovani turisti perché erano vestiti con più proprietà; ma tutti eravamo provvisti di libri.

Come è possibile un posto come Santorini? Quante coincidenze, quanti incredibili incroci... eppure Santorini esiste. Una bellezza non pacifica, faticosa ma fertile ti circonda. Anche i cibi sono diversi dai cibi greci: abbiamo mangiato la “fava”, una specie di purè fatto con un legume secco locale, e le polpette vegetariane di antica tradizione, perché la carne a Santorini era rarissima, ed erano una benedizione gli uccelli di passo, che fornivano un po’ di carne anche per i poveri.

Chi poteva, s’imbarcava e andava ad Atene. E qui evitava di dire che veniva dalla misera Santorini, mentre negli ultimi anni, dopo la ricchezza portata dai turisti e il nuovo prestigio culturale derivante dagli scavi archeologici, ci è stato raccontato che essere santorinei è diventato un motivo di distinzione.

Nelle gioiellerie che si susseguono una dopo l’altra vicino alla stazione della teleferica, lì dove circolano i crocieristi nella breve tappa che consente in pratica solo un po’ di shopping, fioriscono incredibili ramages d’oro, copiati dai gioielli dissepolti, collane d’oro a forma di coralli, di chiocciole, di corteccia d’albero e conchiglie di tutti i tipi, sempre d’oro. Gioielli armoniosi e di grandi dimensioni, che sembrano presupporre scarsi vestiti.

Guardiamo le innumerevoli croci bianche sulle cupole azzurre delle chiese, che in nessun posto come qui riescono ad essere un simbolo gioioso.

Elena Fogarolo

Gastone Redetti

1) In particolare Platone descrisse Atlantide come costituito da un’isola maggiore e da un’isola minore soggette a un medesimo governo. Il continente sarebbe sprofondato, per Platone, come punizione degli abitanti che avevano infranto le leggi divine. Spìros Marinàtos identificò l’isola maggiore con Creta e l’isola minore con Santorini.

2) A tutt’oggi non esiste una datazione certa della grande eruzione. Sembra certo che il crollo della civiltà cretese si sia verificato alcuni decenni dopo. Un convegno vulcanologico internazionale, svoltosi nel 1969, arrivò alla conclusione che l’eruzione fu unica, non seguita cioè da altre, parimenti catastrofiche, a distanza di anni. Per questo motivo molti storici negano una correlazione diretta tra l’eruzione del vulcano e la successiva devastazione di Creta, interpretata come effetto di una cruenta guerra di invasione.

3) Oltre alle antichissime statuette in pietra stilizzate, tipiche delle isole Cicladi, ad Akrotìri è stata rinvenuta una grande quantità di brocche mammillate, usate come oggetti rituali al tempo dell’eruzione. Tali brocche, modellate in varie fogge, ma sempre con rotondità che richiamano il ventre femminile, sono dotate di capezzoli, ed hanno testa di uccello. Sul collo sono di solito dipinte una o più collane.

Per l’identificazione di questi oggetti come immagini della dea-uccello, e la loro origine antico-europea cfr. il capitolo I seni della dea uccello in Il linguaggio della Dea di Marija Gimbutas, Longanesi, 1990 (da cui riprendiamo il termine “brocca mammillata”, in greco mastopròchus).

4) Nannò Marinàtos, Art and Religion in Thera - Reconstructing a bronze age society, D. & I. Mathioulàkis (Athens). Anno della prima edizione: 1984.

5) Scrive Marija Gimbutas a proposito del declino della religione antico-europea della Dea in seguito alle invasione indoeuropee: «Le isole egee, Creta e le regioni del Mediterraneo centrale e occidentale conservarono le antiche tradizioni europee ancora per alcuni millenni, ma l’essenza della civiltà andò perduta» (Gimbutas, op. cit., pag. 318). Gli studi su Creta rivelano in effetti i segni di una progressiva commistione con elementi patriarcali e guerreschi, nonostante la sorprendente sopravvivenza dell’antica religione della dea e di un sistema matrilineare che è stato attestato dai greci in epoca storica.

6) In questa prospettiva, i singoli dipinti di ciascun gruppo di affreschi appaiono strettamente correlati tra loro, nel quadro di quello che Nannò Marinàtos definisce programma pittorico, ricorrendo a un metodo interpretativo già applicato con successo a grandi opere dell’arte romana, bizantina e rinascimentale. Vi sono ad Akrotìri scene pittoriche che si sviluppano su più pareti, e che implicano una “direzione” dell’azione cultuale verso il sancta sanctorum. Vi sono precisi richiami simbolici tra dipinti apparentemente slegati e c’è, infine, nel caso dei templi più complessi, correlazione tra i dipinti del piano inferiore e di quello superiore.

7) Va osservato che la ricostruzione e l’interpretazione degli affreschi presentava e presenta non poche difficoltà. Per quanto Akrotìri sia stata definita “la Pompei dell’Egeo”, la città, a differenza di Pompei, era stata devastata dal terremoto prima del suo seppellimento e rimase in seguito parzialmente esposta all’erosione di acque torrentizie. Gli edifici avevano subìto crolli parziali e in particolare gli intonaci affrescati erano in gran parte crollati e ridotti a frammenti sparsi e spesso non più recuperabili. Per molte pitture si pone il problema della loro esatta collocazione nell’edificio: alcune si trovavano probabilmente su pareti divisorie sottili, la cui esistenza può essere ricostruita solo ipoteticamente, in base ad altri dati. All’opera di scavo, molto rallentata dopo la morte di Spìros Marinàtos avvenuta nel 1974, ha fatto seguito un lavoro di restauro degli edifici e di ricostruzione degli affreschi, tutt’ora in corso. Nannò Marinàtos propone alcune ipotesi di ricostruzione di affreschi gravemente danneggiati e frammentari basandosi sulla loro interpretazione globale e sull’esame attentissimo di singoli particolari. Il risultato è presentato dall’autrice come un semplice tentativo di sintesi di materiale non ancora elaborato. Il suo saggio ci appare in realtà come uno sguardo affidabile, penetrante e ardito, sulla evidente “alterità” della cultura minoica: l’ardore intuitivo dell’autrice si accompagna a una metodologia archeologica stringente e rigorosa.

8) Sull’interpretazione della figura come dea, e sulla sua posizione nell’economia della scena, scrive Nannò Marinàtos: «Questa figura è certamente una dea. E’ separata fisicamente dalla comunità umana da una piattaforma triforme di precisa connotazione religiosa, che poggia inoltre su una serie di altari ricurvi. La dea è separata simbolicamente in quanto i suoi attendenti-animali sono esotici e uno di essi è mitico: siamo quindi nel regno del fantastico. Il significato dell’affresco è chiaro. Donne in abito festivo e abbigliate di gioielli preziosi raccolgono del croco e lo offrono alla dea.» N. Marinàtos, op. cit. pagg. 61-62.

9) Ibidem, pag. 80.

10) L’espressione “Horns of consecration” è stata inaugurata da Evans, pioniere della ricerca archeologica a Creta.

11) N. Marinàtos, op. cit. pag. 104.

12) Ibidem, pag. 105.

13) Ibidem, pag. 101.

N.b.: ad eccezione dei nomi di persona, le parole greche sono riportate con il criterio della trascrizione fonematica.